Выбор Россией новой экономической модели – модели высокотехнологического развития – предопределён!

Корнилов М.Я.1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия, Москва

Скачать PDF | Загрузок: 43 | Цитирований: 3

Статья в журнале

Экономика высокотехнологичных производств (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 2, Номер 4 (Октябрь-декабрь 2021)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=48158870

Цитирований: 3 по состоянию на 15.09.2025

Аннотация:

Настоящая статья посвящена обоснованию того, что в настоящее время перед Россией остро встает проблема выбора перспективной модели, с помощью которой наряду с устойчивым развитием экономике нашей стране была бы обеспечена и надежная безопасность. Взамен господствующей сейчас в России модели развития государственного капитализма компрадорской направленности, полностью исчерпавшей свой потенциал, в статье предлагается рассмотреть возможность реализации в нашей стране одной из трех экономических моделей, уже доказавших свою эффективность в других странах. Это условно названные: китайская, либеральная и японская экономические модели. Рассматриваются их преимущества, анализируются недостатки, оцениваются возможности их применения в современной России. Констатируется, что реальная возможность их применения в нашей стране невелика. И в то же время подчеркивается, что, если Россия видит себя в будущем в качестве великой державы, ее изжившая себя экспортно-сырьевая модель экономики должна быть в самом ближайшем будущем заменена более прогрессивной моделью.

Ключевые слова: экономическая безопасность, модель развития экономики, китайская модель, либеральная модель, японская модель, государственно-частное партнерство

JEL-классификация: J28, L32, R15

Анализ макроэкономических показателей нашей страны за последнее тридцатилетие убеждает в том, что в условиях обострения отношений между появившимися новыми быстро растущими мировыми центрами экономический силы и мировыми центрами, эту силу постепенно теряющими, обеспечение опережающего экономического развития России выдвигается на уровень важнейшей государственной задачи.

Однако этот же анализ подтверждает и тот факт, что экономическая безопасность как основа суверенного экономического развития нашей страны в этот же период была далеко не обеспечена. Длительная стагнация экономики Советского Союза в 70–80-х гг. ХХ века (падение темпов роста с 7,5% в VIII пятилетке до 2,5% в XI пятилетке) свидетельствовала об исчерпании побудительных мотивов хозяйственного развития страны, приведшего к распаду СССР. Но к сожалению, и при переходе к рынку, на который возлагалось так много радужных надежд, сколько-нибудь устойчивого экономического роста России не случилось.

В постсоветской России возобладала модель развития государственного капитализма компрадорской направленности, для которой характерно извлечение природной и административной ренты; сохранение энерго- и материалоемкой экономики, невосприимчивой к инновациям; избыточное и крайне неэффективное так называемое ручное управление экономикой; тотальная коррупция и разворовывание национального богатства; постоянная утечка капиталов и мозгов за границу и т.п.

Особенностью укоренившейся модели стала

экспортно-сырьевая направленность экономического развития. Судя по данным

Росстата, отображенным на рисунке 1, в условиях постсоветской

России данная модель сумела продемонстрировать крайнюю нестабильность темпов

роста экономики (от -14,5% в 1992 г. до +10,0% в 2000 г.) и большую уязвимость

от разного рода внешних воздействий (-7,8% в 2009 г. в результате мирового

финансового кризиса, -2,0% в 2015 г. в результате антироссийских санкций,

-3,1% в 2020 г. в  результате антиковидных мероприятий).

результате антиковидных мероприятий).

При усреднении темпов роста ВВП России за три отмеченных на рисунке 1 этапа получается, что российская экономика весь свой постсоветский период стагнировала и продолжает стагнировать на уровне 0,7–0,8% годового прироста. Это лишний раз доказывает, что укоренившаяся в нашей стране модель экономического развития себя полностью изжила и нуждается в скорейшей замене другой, более прогрессивной моделью. Почему же этого до сих пор не произошло?

Для ответа на этот вопрос следует углубиться в историю нашей страны и проанализировать систему управления ее экономикой. История же убеждает нас в том, что в тени и царской аристократии, и партийного аппарата времен социализма бюрократия постепенно укрепляла свою власть над страной. А после распада СССР, после исчезновения контроля КПСС (в той или иной мере отражающего интересы государства и народа) у российского чиновничества («партии власти») и вовсе исчезла необходимость скрывать свою самовластную роль в управлении страной.

Рисунок 2 показывает, что в России насчитывается до 2,2 млн федеральных, региональных и муниципальных госслужащих, то есть примерно по 1 чиновнику на 65 человек населения страны.

На самом деле, этот количественный показатель (пропорция чиновников и населения страны) лишь чисто иллюстративный. Здесь важно не количество, а качество: высокая результативность, а еще лучше – высокая эффективность их деятельности. Вот здесь, что называется, и зарыта собака. Именно низкий качественный показатель государственного правления предопределил отказ от развития страны.

За последние 30 лет, пользуясь совпадением собственных экономических интересов с интересами компрадорской буржуазии (извлекать и присваивать себе сверхприбыли от торговли с зарубежными странами газом, нефтью, металлами, лесом и другим сырьем, а также открывая внутренний рынок для зарубежных товаров ширпотреба, лекарств, электроники и прочее), высшая российская бюрократия превратилась в главенствующую силу, предопределившую экономический застой в развитии современной России.

Российская бюрократия, будучи в «лихие 90-е» единственной силой, пусть и с большими издержками, спасла нашу страну от хаоса и распада. По сути, эта же сила вытащила страну из ямы экономического дефолта 1998 г. Это стоит признать.

Напомним, что политическим выразителем российской бюрократии на рубеже веков, прошлого и нынешнего, стал избирательный блок «Отечество – Вся Россия», где сопредседателями были представители высшего чиновничества: мэр Москвы Лужков Ю.М., председатель Правительства РФ Примаков Е.М., а ведущими членами: Шаймиев М.Ш. (глава Татарстана), Рахимов М.Г. (глава Башкортостана), Аушев Р.С. (глава Ингушетии), Яковлев В.А. (губернатор Санкт-Петербурга) и другие.

Однако впоследствии российская бюрократия предпочла не замечать то, что поддержанная ею, хотя политически несколько и суверенизированная в плане военной безопасности, квазиколониальная модель экономики начала становиться все большим и большим тормозом развития страны. Особенно это стало зримо для многих и многих людей в результате продолжающейся уже 8 лет экономической стагнации и падения доходов граждан на фоне бьющих рекорды роста сверхприбылей компрадорской олигархии.

Более того, российская бюрократия вкупе со сросшимся с ней высшим слоем компрадоров из числа руководителей добывающих сырьевых компаний в настоящее время демонстрирует свою полнейшую незаинтересованность в том, чтобы что-то менять в экспортно-сырьевой модели, приносящей ей фантастические доходы. Характерно, что того же не желают и наши западные контрагенты. Поэтому ожидать эволюционной смены упомянутой модели экономического развития России на качественно иную модель, к сожалению, не приходится.

Но предположим, что такая смена все-таки стала возможной. Какая экономическая модель могла бы стать для России гарантом ускоренного развития и принести ей надежную и необратимую экономическую безопасность?

Автор предлагает рассмотреть три модели:

· китайская экономическая модель [1] – система экономических отношений, которая строится в условиях господства в стране мировой коммунистической идеологии и планомерно развивающейся государственной формы собственности, но с допуском в целом ряде отраслей принципов рынка;

· либерально-рыночная экономическая модель – система экономических отношений, которая строится на основе мировой идеи глобализации в интересах транснациональных корпораций и характеризуется минимизацией государственного присутствия, свободой торговли и конкуренции, а также декларацией максимальной открытости внутреннего рынка для товаров и капиталов;

· японская экономическая модель – система экономических отношений как пример собственного пути с учетом национальных традиций и основанная на некоем генеральном соглашении [2] (Glazev, 2013) о партнерстве государства с национальным предпринимательским сообществом, носящим взаимовыгодный характер и ориентированным на совместную разработку и реализацию планов устойчивого социально-экономического развития страны.

Китайская экономическая модель на деле доказала свою жизнеспособность и эффективность. В 90-е годы ХХ столетия ежегодный реальный прирост китайского ВВП составлял 10–15%. И хотя впоследствии эти темпы несколько снизились до 6–7%, они все равно существенно выше темпов роста мировой экономики 2–3% [3].

«Только социализм является для Китая спасением, и только социализм позволит Китаю успешно развиваться», – твердо прозвучало в речи генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателя КНР и председателя Центрального военного совета, товарища Си Цзиньпина в его выступлении на площади Тяньаньмэнь в Пекине на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня основания КПК (01.06.2021 г.)

Если бы китайская модель в России была внедрена с самого начала, вместо горбачевской перестройки она могла бы стать наилучшей для нашей страны с точки зрения ее социально-экономического развития и обеспечения ее экономической безопасности. Мало того, скорее всего, и Советский Союз существовал и быстро развивался бы и до сих пор [4] (Lopatina, 2010).

Однако к концу 80-х годов коммунистический строй в СССР себя дискредитировал. После августовских событий 1991 года возвращаться к нему в какой-либо форме большинство населения страны не хотело. Говоря точнее, дискредитировала себя сложившаяся партийная бюрократия, буквально законсервировавшая, остановившая развитие марксистско-ленинского учения и превратившая его в догму, не отвечающую вызовам нового времени. Символическим венцом этого стало полное безволие и организаторская импотенция руководителей ГКЧП.

Поэтому в настоящее время основанную на коммунистической идеологии модель китайской экономики внедрять в России уже поздно и невозможно.

Следует также иметь в виду, что перспективы полномасштабной реализации китайской модели в самом Китае представляются со временем не столь уж радужными, так как ее дальнейшее развитие чревато возрастающими трудностями и угрозами [5–8] (Krapchina, Mishina, Vlazneva, 2020; Molchanova, Drozdova, 2019; Savinskiy, 2019; Yifu Lin Dzhastin, 2013). Перечислим их, сравнивая с отечественными проблемами:

1. Обостряющиеся военно-политические противоречия с США за лидерство в Тихоокеанском регионе на фоне нерешенных территориальной тайваньской и политической корейской проблем.

Если сравнивать с Россией, то у нас внешние военные проблемы, касающиеся территорий бывшего СССР и Российской империи, фактически отсутствуют. Все проблемы лишь в наших доморощенных либералах во властных структурах («Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги» [9]). Потому что никто из развитых стран, находясь в здравом уме, никогда даже не помыслит отстаивать военным путем Рижское взморье или пляжи Одессы в противостоянии с Россией – ядерной державой, даже если будут предприняты новые шаги по аналогии с Крымом.

2. Нехватка ресурсов для дальнейшего экстенсивного экономического роста большинства секторов китайской экономики и необходимость замены его интенсивным развитием (собственно, это то же самое, с чем столкнулся СССР).

Что касается сегодняшней России, то тот разгром промышленного потенциала и уничтожение целых отраслей, которые были учинены в 90-е годы прошлого столетия, однозначно ставят непреодолимую преграду на пути экстенсивного развития. Простыми словами: догонять не получиться, можно только перепрыгнуть.

3. Противоречие в одновременном существовании двух взаимоисключающих направлений: повышение благосостояния народа (приоритет и заслуженная гордость «кормчего китайского возрождения» Си Цзиньпина) путем создание новых рабочих мест за счет новых предприятий, производящих продукцию, в первую очередь для стран Евросоюза и США, и непримиримые столкновения с интересами этих же стран при проведении внешнеэкономической экспансии.

На самом деле, разворот вовнутрь, то есть реальное импортозамещение (от расчески до компьютера), а не нынешнее, усиленно саботируемое рядом влиятельных олигархических групп (достаточно напомнить, что в нашей стране 93% лекарств импортные или производятся из импортных компонентов), за счет обилия собственных и относительно дешевых для внутреннего потребления природных ресурсов и огромного внутреннего рынка может дать России не менее 10% ежегодного роста ВВП в ближайшие 7–8 лет.

4. Есть еще одно противоречие, но уже в части человеческих ресурсов: между возрастной и консервативной частью среднего и высшего руководящего звена КПК и прозападными, либерально настроенными кадрами национального бизнеса и других хозяйствующих субъектов.

В России такая проблема имеет совсем другой характер. Про назревшее противоречие между интересами компрадорской спайки высшей бюрократии и крупного сырьевого бизнеса, с одной стороны, и запросами на развитие и рост благосостояния остальной части населения России, с другой, автор уже упоминал выше.

Итак, можно сделать вывод. Китайская модель, китайский путь развития для России закрыт, потому что это не столько наше будущее, а скорее наше прошлое. Дважды в один и тот же поток войти еще никому не удавалось.

Либерально-рыночная экономическая модель, она c первых дней существования постсоветской России активно навязывается Западом, имеет многих сторонников в нашей стране среди известных ученых, политиков и общественных деятелей. Первые попытки ее реализация начались еще при правительствах Гайдара и Черномырдина (1994–1998 гг.). Впоследствии, правда, они натолкнулись на жесткое противодействие со стороны правящей бюрократии, увидевшей в реализации этой модели попытку уничтожения государства как такового с заменой государственной власти на экономическую и политическую власть корпораций. Но проводники либеральной модели продолжают свои попытки и сейчас, стараясь путем встраивания в господствующую в стране экспортно-сырьевую модель изменить сущность последней. По мнению ее сторонников, следование либеральной модели принесет нашей стране много хорошего.

Во-первых, это сведение экономических функций государства только к поддержанию справедливой конкуренции и контролю за соблюдением финансового, трудового и прочего законодательства собственности («Государство – это ночной сторож»), полная и справедливая (конкурсная) приватизация оставшейся государственной (и муниципальной) собственности [10, 11] (Fridman, 2006; Khayek, 2009).

Во-вторых, это полная интеграция российской экономики в мировую, развитие ее на основе либеральных правил свободной торговли, свободного движения капитала и рабочей силы.

В-третьих, это радикальная трансформация социальной сферы нашей страны на основе так называемых общечеловеческих ценностей и западных стандартов жизни.

По мнению сторонников этой модели, все эти изменения должны сделать наше общество менее социально стратифицированным, а его членов – более зажиточными, социально активными и самостоятельными. Выстраивание этой модели будто бы поспособствует установлению в обществе подлинной западной цивилизованности и социального прогресса, положит конец противостоянию России и Запада и, следовательно, в полной мере обеспечит мир во всем мире.

Однако весь этот оптимизм оказался замком на песке, потому что все обернулось захватом внутреннего товарного российского рынка иностранным капиталом во главе с транснациональными корпорациями (ТНК), а денежно-кредитного рынка – мощными транснациональными банками (ТНБ). То есть глобальная либерально-рыночная модель распространялась и внедрялась лишь ради интересов транснациональных банков и корпораций, 70% которых составляют американские ТНК и ТНБ. Говоря простыми словами – ради грабежа России за счет неэквивалентного внешнеторгового обмена.

На самом деле те упрощенные схемы либерального рынка, которые навязывает «Вашингтонский консенсус», в самих США работают с очень и очень большими оговорками. А вот во внешней политике при помощи «Вашингтонского консенсуса» США в угоду ТНК и ТНБ решают кардинальную задачу «по обеспечению и сохранению долларовой привязки большинства стран в рамках… контроля над их экономиками» в американских интересах, где «такая деятельность осуществляется под видом борьбы с экономической отсталостью» этих стран (см. Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы» [12] (Perkins, 2014)).

Тем не менее, следуя рекомендациям МВФ и Всемирного банка, правительство Гайдара-Черномырдина почти уничтожило индустриальную составляющую, оставшуюся России в наследство от Советского Союза. К счастью, в полном объеме «шоковые» реформы провести не удалось.

Можно заключить, что в условиях современной России вероятность сколько-нибудь полной реализации либерально-рыночной экономической модели теперь представляется ничтожной, так как это опять неизбежно должно привести к власти крупный бизнес, что один раз уже практически состоялось в последнем десятилетии прошлого века (так называемая семибанкирщина), но бесславно закончилось сначала экономическим дефолтом, а затем известным «равноудалением капитанов бизнеса 90-х».

В 2003–2005 годах началось выстраивание компрадорской модели с основой на вывозе за рубеж нефти, газа, металлов, леса и прочих природных ресурсов (концепция, продвигаемая рядом руководителей ВШЭ: «Россия – энергетическая держава»).

Причем все это происходило под сенью «Кудриномики» (финансовая политика бывшего министра финансов Кудрина А.Л.). Кудриномика – это жесткая привязка эмиссии рубля к экспортным доходам, курса рубля – к доллару, тотальное изъятие доходов из бюджета и использование их не на развитие страны, а на наполнение подушки безопасности, которая в случае кризиса тратится на поддержку крупных банков и олигархических групп для получения ими еще больших сверхдоходов, вывозимых за границу.

Вывод: развитие либерально-рыночной экономической модели в силу всенародного отторжения (когда против нее реально объединились большая часть населения и немалая часть управляющей и «силовой» элиты) не прошло. На наших глазах эта модель, как и китайская коммунистическая, стала невозвратным прошлым России.

Японская экономическая модель основана на национальных особенностях и традициях. Отправной точкой современной организации экономики Японии стал 1889 г., когда правительство молодой империи фактически передало в руки четырех купеческих династий (дзайбацу, «денежный клан») – Митсубиси, Мицуи, Сумитомо, Ясуда – управление всей экономикой страны, как тогда представлялось, только на некоторое время, по типу НЭПа советской истории.

Сказалась традиция. Воин – это почетно, а если стать торгашом, то можно потерять лицо. Однако вот уже более 130 лет четыре дзайбацу, по сути, и есть экономика Японии.

Дзайбацу – это не просто клан или огромный холдинг. Это вещь сама в себе, поскольку отличается крайне высокой степенью диверсификации. И опять же традиционно бизнес дзайбацу самостоятелен на всех этапах производства от добычи ископаемых до производства, транспорта и т.д.

Надо отметить, что при традиционной подчиненности младшего старшему и четкой градации по принадлежности к дзайбацу на долю малого и среднего бизнеса Японии приходится 80% занятых и 55% реализованной продукции.

В годы оккупации со стороны США была попытка уничтожить дзайбацу. Результатом стало лишь то, что структуры вначале рассыпались, но затем, как шарики ртути, вновь собрались в четыре мощнейших холдинга, лишь поменяв название. Теперь это «кэйрэцу»: Митсубиси, Мицуи, Сумитомо, Ясуда. В переводе с японского кэйрэцу – «иерархический порядок». Здесь же следует отметить, что кэйрэцу не есть монополист. За антимонопольным порядком строго следят все участники рынка, который отличается непримиримой конкурентной борьбой.

В то же время, несмотря на жесткую борьбу между собой, в отношении государства и общества строго соблюдаются правила государственно-частного партнерства (ГЧП) [13–17] (Bukhvald, 2020; Drobot, Yarikova, 2019; Drobot, Makarov, Nekrasova, Kadilnikova, 2019; Vavilina, Kirillova, Malinovskaya, 2019; Vorobyova, 2007):

ü ГЧП носит масштабный (стратегический) характер, полем реализации является весь хозяйственный комплекс страны;

ü инициатива и интересы ГЧП двухсторонние: и государство с таким же вниманием и пониманием относится к замыслам и предложениям бизнеса, с каким он относится к государственным проектам;

ü на основе ГЧП предпринимательское сообщество непосредственно участвует в разработке и реализации планов и программ экономического развития страны и ее регионов;

ü в качестве механизма ГЧП при органах власти действуют постоянные согласительные советы по ценам, тарифам, квотам, пошлинам, налогам, льготам и т.п.;

ü непременным условием любого соглашения при ГЧП является его неукоснительное выполнение обеими сторонами;

ü обе стороны ГЧП несут равную имущественную и прочую ответственность за выполнение соглашений ГЧП, взаимно контролируя друг друга.

Господство такой экономической модели выражается, прежде всего, в разделении функций между государством и бизнесом. Первое выполняет свои основные функции: оборона страны, общественный порядок, народное образование, социальное обеспечение. Второй сосредотачивается на развитии экономики, фондового рынка, внешнеэкономических связей. Совместно стороны решают проблемы энергетики, продовольствия, финансов, науки и технологий и некоторые другие.

Каковы же перспективы внедрения японской модели в России? Они неоднозначны. С одной стороны, последовательная реализация этой модели:

- вынудит государство ответственно относиться к интересам бизнеса, учитывать его планы в ходе экономического строительства;

- выработает для бизнеса устойчивые и долговременные правила игры в российской экономике с уходом от «ручного управления»;

- придаст отечественному бизнесу уверенности в своем будущем, позволит ему строить и реализовывать долгосрочные планы своей деятельности в России;

- существенно ослабит позиции коррупционеров и организованной преступности за ненужностью этого звена при ясности и долгосрочности правил игры.

С другой стороны, несмотря на наметившуюся в России в последнее время тенденцию к активизации ГЧП, наша региональная бюрократия трактует его в соответствии со своими интересами. Она самостоятельно вырабатывает правила такого «партнерства», оставляет за собой все руководящие рычаги и сама решает, как распоряжаться результатами такого «партнерства». Бизнесу (в основном среднему и малому) остается роль послушного «младшего брата», добровольно пристегивающего самого себя к машине государственного управления [18] (Ramazanov, 2009). Именно об этом свидетельствуют законы о ГЧП, принятые во многих регионах России, и практика их применения, в том числе и Федеральный закон о ГЧП [19].

К сожалению, к широкомасштабному внедрению подлинного ГЧП сегодня не готова не только российская бюрократия, слабо понимающая сущность рыночной экономики и активно подрывающая ее неоправданным вмешательством. К подлинному ГЧП не готов и российский бизнес, который не менее бюрократии заражен коррупцией, а в добывающем и финансовом секторе еще и в значительной степени непатриотичен и не в состоянии подняться до осмысления насущных государственных задач.

Здесь также можно констатировать, что вероятность внедрения японской модели в России нулевая. Как говорится: для внедрения японской модели нужны японцы. Но именно это и вселяет надежду.

Поясним такой парадоксальный вывод. Итак, выясняется, что ни одна из трех экономических моделей, могущих прийти на смену модели, уже 30 лет господствующей в России, не имеет на это серьезных шансов.

Действующая в стране модель развития государственного капитализма компрадорской направленности (по С.Ю. Глазьеву) полностью изжила себя. Однако на данный момент вельможные и влиятельные сторонники компрадорской модели отечественной экономики лишь согласились, что что-то менять действительно надо, но медленно-медленно и очень постепенно, в течение, например, целого десятилетия.

Однако в условиях ускоряющихся процессов трансформации экономической глобализации под флагом так называемой Четвертой промышленной революции, а также становящегося все более откровенным противостояния Китая и США – противостояния, которое на наших глазах меняет соотношение мировых центров силы, у России просто уже нет времени. Все громче и отчетливее звучит «за кадром» голос истории: «Ваше время истекло!»

Для России, если она хочет сохраниться в качестве великой державы, нет другого выхода, кроме как в короткий срок (уже не лет, а месяцев) определиться с тем, какая модель экономического развития (как синергетический симбиоз известных мировых моделей и национальных традиций в целях опережающего развития) с наименьшими затратами сохранит нашу страну среди лидеров планеты.

В этом как раз и заключается объяснение оптимистичного вывода по анализу японской экономической модели. Оказывается, совсем нет единственно успешной и верной модели экономики в рамках мировых идей коммунизма, либерализма и прочих «-измов». Япония, даже пережив поражение в войне, американскую ядерную бомбардировку и оккупацию, осталась верна своим традициям. И на этом построила свою суверенную экономическую модель.

На каких же традициях может быть основана отечественная экономическая модель?

Здесь следует отдельно упомянуть, что междисциплинарная научная школа «Промышленная управленческая элита развития» АНО «Развитие инноваций» (см. [20–30] (Zvyagin, Artemev, 2021; Kozakov, Doroshenko, Tatarkin, Bazhenov, Bronshteyn, Lisin, Glukhikh, Lobareva, 2012; Golubev, Shcherbakov, 2020; Drobot, Makarov, Kolesnikov, Nazarenko, Nekrasova, Shirokova, 2021; Poloskov, Zheltenkov, Syuzeva, 2019; Zvyagin, Ivanov, 2020; Ivanus, 2019; Karpov, 2020; Kokhno, 2021; Churilova, Kolesnikov, Makarov, 2021; Skubriy, 2017)), членом которой автор является, стоит на твердых позициях цивилизационного подхода.

«В этой связи ученые научной школы считают, что только магистральный путь: «Россия страна-цивилизация», во главе с элитой развития под лозунгом: «Социально – левый, экономически – правый, цивилизационно – русский», есть единственно правильная дорога по выходу страны и выводу за собой многих и многих из мирового кризиса капиталистической политэкономической системы (формации)» [31] (Zvyagin, 2021).

На фоне глобального мирового кризиса переход от всевластия либерального рынка к дирижизму, а также в силу отечественной исторической специфики скорейшее приведение в чувство и возврат к Служению Отечеству управленческой и силовой бюрократии посредством выверенного веками и периодически повторяющегося в применении особого (опричного) метода – это есть объективно неотвратимое и быстро приближающееся будущее страны в интересах большинства населения, в интересах России-цивилизации [32] (Zvyagin, 2020).

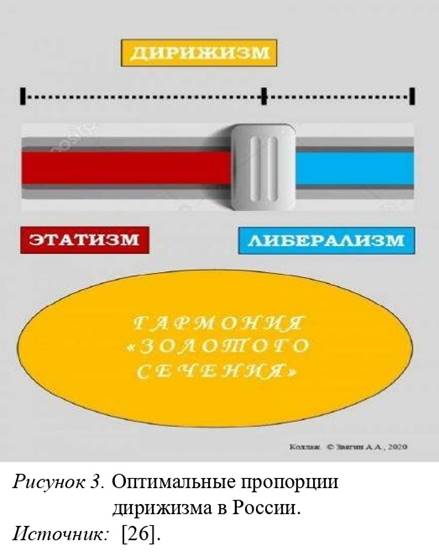

Бесспорным является тот факт, что верхняя и нижняя границы государственного присутствия в экономике не могут быть одинаковыми не только для всех стран, но даже для всех секторов экономической сферы одной страны. В рамках подхода, рассматривающего Россию как страну-цивилизацию, автор солидарен с определением эффективной пропорции дирижизма в России на основании гармонии «Золотого сечения» – «асимметричной симметрии» 62% к 38% – от стопроцентного госуправления и суверенной собственности на уровне добычи и реализации полезных ископаемых, тяжелого машиностроения, фармакологии и прочих жизненно важных для страны секторов до независимого (жестко защищенного законом от чиновно-местнических проявлений) частного предпринимательства на уровне малого и среднего бизнеса и народных предприятий (рис. 3).

«Только государство, суверенное государственное управление экономической и социальной сферой, отвечающее интересам большинства, может:

– создать инновационные кластеры регионального развития, то есть создать инновационную среду (по удачному опыту развития земель Германии на базе народных муниципальных предприятий);

– жестко воплотить в жизнь политику импортозамещения и защиты бизнеса (по опыту традиционной Японии);

– эффективно контролировать деятельность корпораций во благо страны в рамках методов корейского государственно-частного партнерства (по опыту чеболей Южной Кореи);

– взять на себя рискованные траты начального периода высокотехнологичных стартапов (по феноменальному опыту Израиля, «Бюро Главного Ученого»);

– с высоты, обеспечивающей большей кругозор (благодаря научному и разведсообществу), предложить эффективный бизнес-план реализации ноу-хау и поддержать их коммерческое распространение как внутри, так и за границами страны (по опыту глобалистских США).

И только государство может комплексно связать все эти методы и применить их в рамках единой методологии высокотехнологичного рывка (по опыту социалистического Китая, творчески использующего практику СССР)» [34] (Zvyagin, Krasnozhenova, Ivanov, 2021).

Здесь определенный оптимизм вселяет деятельность Правительства России под руководством Мишустина М.В. Это и достойное противостояние угрозам пандемии Covid-19 в предлагаемых обстоятельствах печального наследия прошлых кабинетов министров, и усилия по цифровой трансформации, например, введение в строй нового Координационного центра Правительства Российской Федерации.

Все это позволяет говорить о том, что в управленческой элите страны еще сохранились здоровые силы, ориентированные на суверенное развитие.

[1] Американский экономист, соруководитель Kissinger Associates, консалтинговой фирмы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера ввёл понятие китайской модели как «Пекинский консенсус» в противовес «Вашингтонскому консенсусу», либеральной экономической модели, которую МВФ и Всемирный банк настоятельно навязывают развивающимся странам [1].

Источники:

2. Глазьев С.Ю. Жребий брошен // Эксперт. – 2013. – № 17-18(849). – c. 10-15.

3. World Factbook. Cia. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#economy (дата обращения: 19.11.2021).

4. Лопатина А.Н. От «Вашингтонского консенсуса» к «Пекинскому» // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – № 9. – c. 59-71.

5. Крапчина Л.Н., Мишина Н.А., Влазнева С.А. Глобальный экономический кризис как вызов и новые возможности для китайской экономики // Экономические отношения. – 2020. – № 2. – c. 307-318. – doi: 10.18334/eo.10.2.100938.

6. Молчанова С.М., Дроздова А.П. Научно-техническое лидерство китайского искусственного интеллекта: миф или реальность? // Экономические отношения. – 2019. – № 4. – c. 2471-2486. – doi: 10.18334/eo.9.4.41314.

7. Савинский С.П. Эколого-экономическое регулирование в Китайской Народной Республике // Экономика, предпринимательство и право. – 2019. – № 4. – c. 785-796. – doi: 10.18334/epp.9.4.41320.

8. Йифу Лин Джастин Демистификация китайской экономики. / Пер. с англ. - М.: Мысль, 2013. – 379 c.

9. Программа ТВ-Россия-1 «Москва. Кремль. Путин». РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20211114/razvitie-1758990992.html (дата обращения: 16.11.2021).

10. Фридман М. Капитализм и свобода. / Пер. с англ. - М.: Новое издательство, 2006. – 240 c.

11. Хайек Ф.А. Судьбы либерализма в XX веке. / пер. с англ. - М.: ИРИСЭН: Мысль, 2009. – 357 c.

12. Перкинс Джон Исповедь экономического убийцы. - М.: Претекст, 2014.

13. Бухвальд Е.М. Правовые основы государственно-частного партнерства в условиях реализации национальных проектов в Российской Федерации // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 3. – c. 503-516. – doi: 10.18334/epp.10.3.100564.

14. Дробот Е.В., Ярикова Е.В. Институциональный анализ организации государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов // Экономические отношения. – 2019. – № 4. – c. 2989-3000. – doi: 10.18334/eo.9.4.40838.

15. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Некрасова Е.А., Кадильникова Л.В. Системы интересов и противоречий участников государственно-частного партнерства // Экономические отношения. – 2019. – № 3. – c. 2051-2060. – doi: 10.18334/eo.9.3.40925.

16. Вавилина А.В., Кириллова О.Ю., Малиновская М.И. Роль и перспективы государственно-частного партнерства в развитии региональной инфраструктуры России // Экономические отношения. – 2019. – № 2. – c. 1255-1270. – doi: 10.18334/rp.20.5.40684.

17. Воробьёва Н.А. Особенности Японской модели государственного регулирования экономики // Известия Восточного института Дальневосточного государственного университета. – 2007. – № 14. – c. 75-84.

18. Рамазанов Ж.Ш. Эффективность и целесообразность применения японской модели к экономике России // Известия Томского политехнического университета. – 2009. – № 6. – c. 16-19.

19. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 30 (часть I). – Ст. 4057

20. Звягин А.А., Артемьев А.А. Тверской производственно-образовательный кластер на базе ТвГТУ как локомотив инновационной экономики региона // Экономика высокотехнологичных производств. – 2021. – № 1. – c. 43-62. – doi: 10.18334/evp.2.1.111853 .

21. Козаков Е.М., Дорошенко С.В., Татаркин А.И., Баженов С.И., Бронштейн С.Б., Лисин Г.И., Глухих П.Л., Лобарева Н.С. Малое предпринимательство и социально-экономическое развитие территории. - Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2012. – 431 c.

22. Голубев С.С., Щербаков А.Г. Методология управления промышленными технологиями. - М.: Первое экономическое издательство, 2020. – 276 c.

23. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Колесников В.В., Назаренко В.С., Некрасова Е.А., Широкова О.В. Государственно-частное партнёрство и квазипартнёрские формы в инновационном развитии национальной промышленности: институциональный анализ // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 3. – c. 1135-1150. – doi: 10.18334/vinec.11.3.113479 .

24. Полосков С.С., Желтенков А.В., Сюзева О.В. Инновационная деятельность высокотехнологичных наукоёмких предприятий в цифровую эпоху // Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху: Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 2019. – c. 357-366.

25. Звягин А.А., Иванов А.М. Управленческая элита, стратегическое превосходство и технологии передачи компетенций // Инновационное управление персоналом: Материалы XI Международного межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова. Москва, 2020. – c. 6-9.

26. Иванус А.И. Роль и место когнитивных методов и технологий управления экономикой в условиях неопределенности // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – № 3. – c. 17-23.

27. Карпов С.А. Международные стратегии развития высокотехнологичных производств // Экономика. – 2020. – № 4. – c. 197-208. – doi: 10.18334/evp.1.4.111218.

28. Кохно П.А. Уровень высокотехнологичного производства определяется человеческим капиталом // Экономика. – 2021. – № 3. – c. 169-180. – doi: 10.18334/evp.2.3.112357 .

29. Чурилова М.А., Колесников В.В., Макаров И.Н. Государственно-частное партнёрство и его роль в структурной политике // Теория и практика эффективности государственного и муниципального управления: Сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Курск, 2021. – c. 307-309.

30. Скубрий Е.В. Стратегические и хозяйственные риски, влияющие на экономическое развитие промышленности // Охрана и экономика труда. – 2017. – № 4(29). – c. 9-15.

31. Звягин А.А. Кадровая безопасность «Новой индустриализации»: востребованные качества руководителя производства в ближайшем тридцатилетии и эффективный механизм их обеспечения // На страже экономики. – 2021. – № 3(18). – c. 13-29. – doi: 10.36511/2588-0071-2021-3-13-29 .

32. Звягин А.А. Высокие технологии. Госвмешательство VS Невидимая рука рынка // Экономика высокотехнологичных производств. – 2020. – № 4. – c. 155-172. – doi: 10.18334/evp.1.4.111147 .

33. Лидеры России. Прогноз на ближайшее тридцатилетие // Лидерство и менеджмент. – 2021. – № 1. – c. 9-30. – doi: 10.18334/lim.8.1.111395 .

34. Звягин А.А., Красноженова Г.Ф., Иванов А.М. Инновационная экономика региона: развитие индустрии гостеприимства посредством разработки модели экономически эффективного туристско-рекреационного кластера // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – c. 535-554. – doi: 10.18334/epp.11.3.111646 .

Страница обновлена: 15.09.2025 в 16:49:16

Download PDF | Downloads: 43 | Citations: 3

Russia's choice of a new economic model, a model of high-tech development, is predetermined!

Kornilov M.Ya.Journal paper

High-tech Enterprises Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 4 (October-December 2021)

Abstract:

This article is devoted to the substantiation of the fact that at the present time Russia is facing an acute problem of choosing a promising model, with the help of which, along with the sustainable development of our country's economy, reliable security would also be provided. Instead of the comprador-oriented state capitalist development model currently prevailing in Russia, which has completely exhausted its potential, the article suggests considering the possibility of implementing in our country one of the three economic models that have already proven their effectiveness in other countries. These are the Chinese, liberal and Japanese economic models. Their advantages are considered; disadvantages are analyzed; and the possibilities of their application in modern Russia are evaluated. It is stated, that the real possibility of their application in our country is small. And at the same time, it is emphasized that, if Russia sees itself in the future as a great power, its obsolete export-raw material model of the economy should be replaced by a more progressive model in the very near future.

Keywords: economic security, economic development model, Chinese model, liberal model, Japanese model, public-private partnership

JEL-classification: J28, L32, R15

Россия, Москва

Россия, Москва